2025年、日本の各地で道路陥没(シンクホール)が起きています。

普段通っているアスファルトが突然崩れ、そこに大きな穴が。

通行人や車両が巻き込まれ、日常の風景が一瞬にして危険な現場へと変わります。

2025年1月28日に埼玉県八潮市の県道が陥没し、トラックが転落事故が起き、120万人が使用する下水道が崩壊し、運転手の救助や復旧に難航を極めていますね。

この事故の背景には、老朽化した水道管の存在があります。

高経済成長期に敷設された多くの水道管は、すでに耐用年数40年を超えており、地下での水漏れが原因による道路陥没が、いつ起きても不思議ではない状態。

この問題は、他人事ではありません。

自分が歩く道路の下で、もうすでに崩壊の予兆が進んでいます。

この記事では、日本の水道管の現状と最低限知っておいた方が良い安全対策を解説していきます。

道路の陥没が増加する原因と水道管の老朽化

水道管や下水道管の多くは、高度経済成長期(1950~70年代)に敷設されました。

本来、耐使用年数は40年程度とされていましたが、全国の水道管の約3割はすでに耐使用年数を超えています。(※国土交通省データ)

老朽化した水道管が道路陥没の原因に

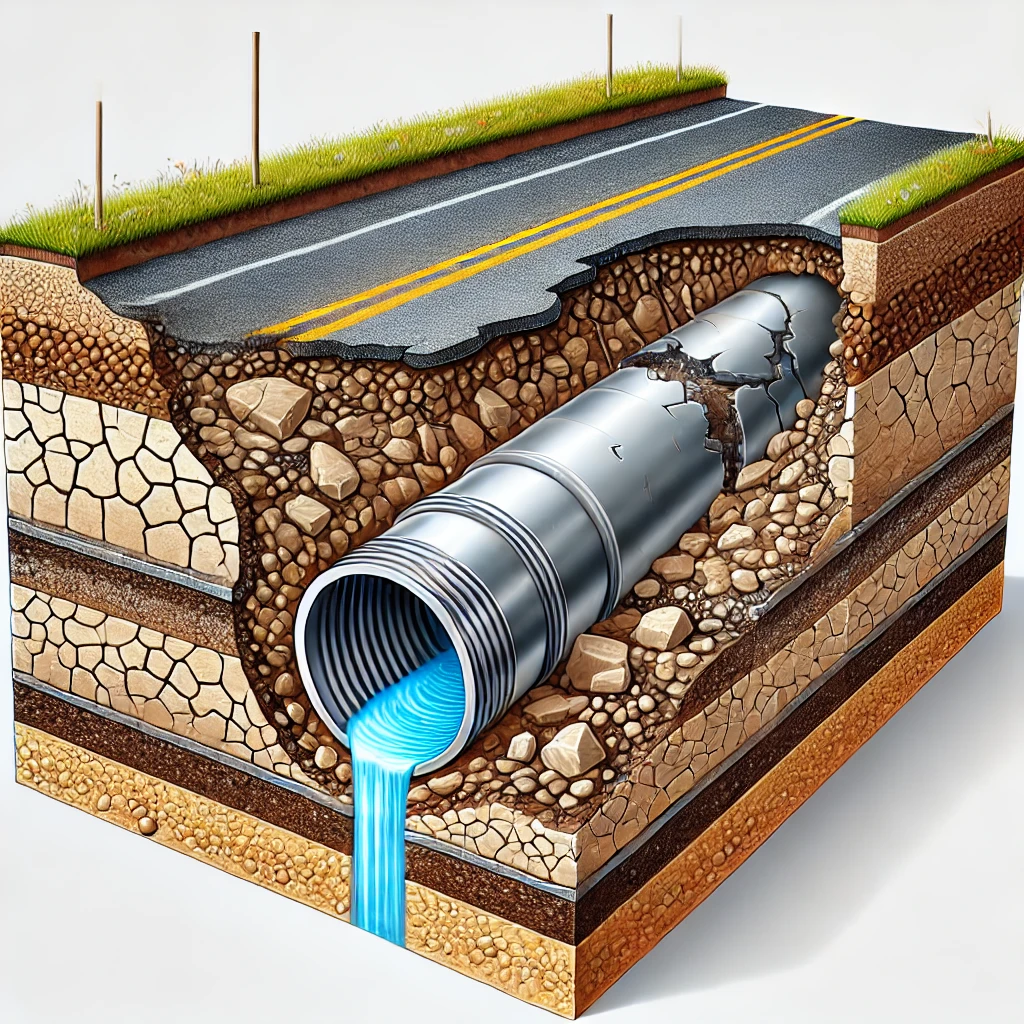

水道管の劣化は、地下の環境に様々な悪影響を与えてしまうことに。

以下のようなプロセスを経て、道路の陥没が発生します。

- 水道管の劣化が進む:耐用年数を超え、腐食や大雨、地震などによる亀裂

- 漏れた水が地盤を削る:土砂が流れ徐々に空洞化が広がる

- 地盤が支えられなくなる:ある日突然、道路が陥没する

特に、都市部では交通量が多く、道路への負荷が大きいため、地下のわずかな空洞でも陥没が起こりやすいといわれています。

また、アスファルト下の地盤は通常見ることができないため、劣化の進行に気が付くことができません。

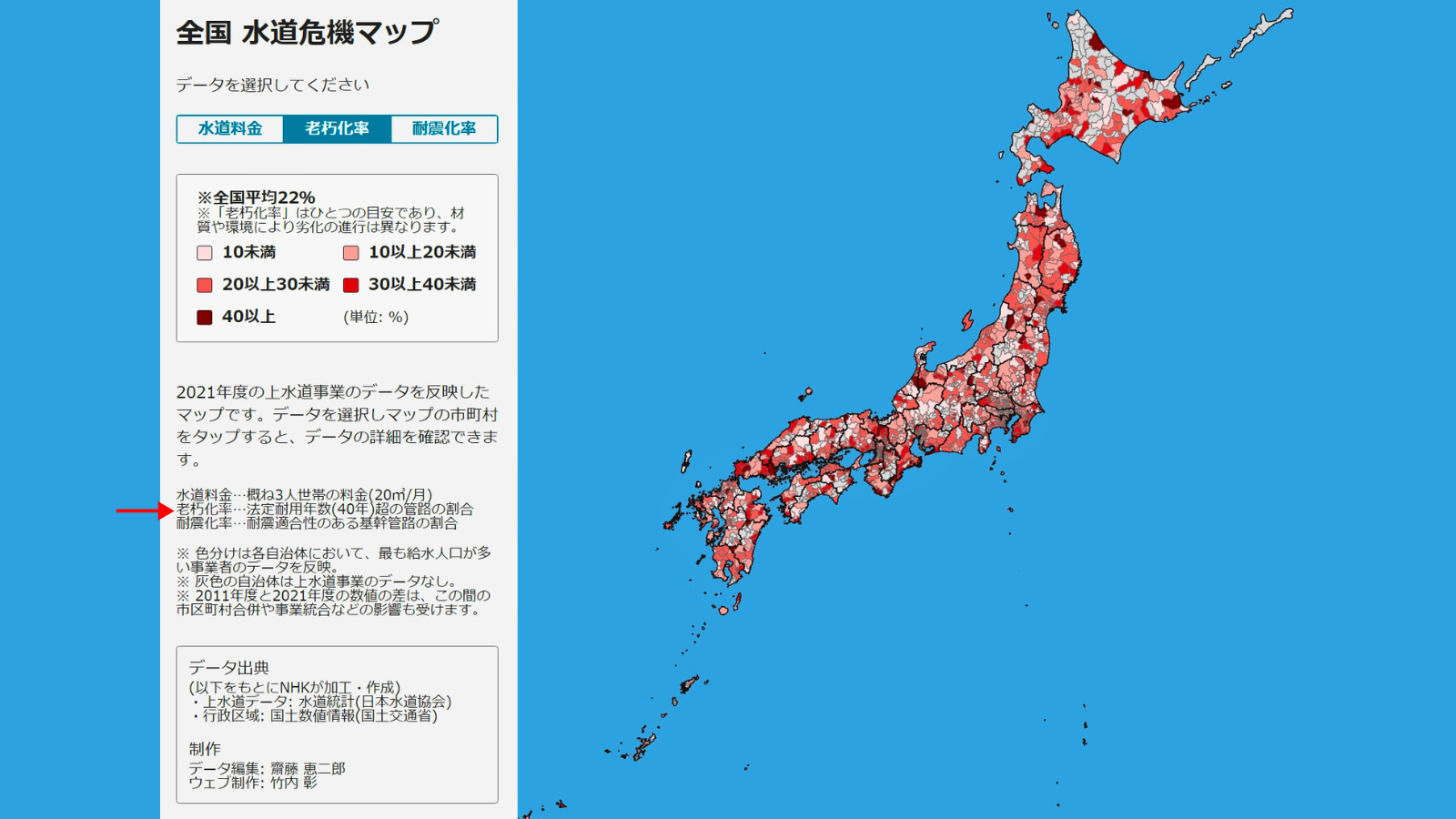

日本全国の水道管耐用年数の状況

この全国マップは、水道管の耐用年数が40年を超えている割合を示しています。

ご覧の通り、ほぼ全国的に耐用年数が過ぎている都道府県ばかり。

2021年度の時点でこのような状況なので、2025年現在はさらに割合が高まっています。

いつ陥没してもおかしくない、非常に危険な状態にあるということを知っておきましょう。

日本各地で道路の陥没事故が頻発している

実は、日本各地で道路陥没事故が頻発しており、そのほとんどが下水道の劣化が原因とされています。

地方自治体は老朽化した下水道管の交換やメンテナンスに対応していますが、費用が高額なためにあまり進んでいません。

国土交通省は今回の事故を受けて、埼玉県の道路崩落事故と同様の、下水処理施設が管理する大型下水管の緊急点検を要請しました(大阪、兵庫、奈良など7府県)。

国交省によると、22年度に全国で発生した陥没穴は約1万件で、うち都市部では約2700件。

道路の陥没は、都市部で多発する傾向があるようです。

毎年、かなりの件数の道路陥没が起きているという事に驚かされます。

日本の下水道管は地球12周分の長さ

2019年度末の日本国内の下水道管路の長さは、約48万kmといわれています。

これは、地球の周囲が約4万kmであることを考えると、地球の12周分に相当します。

そのうち、耐用年数を超えている下水道管路の長さは、約2万2千km(全体の約5%)で、10年後には約7万6千km(約16%)、20年後には約17万km(約35%)と急増する見込みです。

また、下水道管の交換にかかる費用は、1㎞あたり1億~2億円と高コスト。

さらに、人口減少に伴う水道使用量収入の増加が見込めず、メンテナンスや交換が思うように進んでいないのが現状です。

新技術の開発で水道管を長寿命化

クボタは、老朽化したパイプをより効率的に修理するための新しい技術を開発しています。

「ダンビー方式」や現場ワゴンの使用などの方法により、大規模な掘削を行わずに修理できるため、コストを最小限に抑え、修理を迅速化へ。

さらに、老朽化したインフラに関連するリスクを予測、管理するためにAI(人工知能)が導入されており、陥没が発生する前に防止できるように開発を進めています。

また、SPR工法という、老朽化した下水道管、農業用水管、産業排水管など各種管路を開削することなく更新できる工法も取り入れられています。

既存の老朽管路に硬質塩化ビニルの帯を挿入、新管路を形成し、新管路と既存管路の間に埋め戻し材を注入。

この工法は、管路の断面形状を問わず、掘削工事を必要としません。

また、管路内の水の流れを止めずに工事ができるため、交通や生活への影響が少なく、開削工法に比べて工期や費用が大幅に短縮されます。

私たちにできること|陥没事故に備える5つの対策

私たちができることには限りがありますが、次に解説する対策を参考に、いつ起きてもおかしくない道路陥没に備えましょう。

1.地域の水道インフラ情報をチェックする

地域の水道インフラに関する最新情報を把握することが非常に重要です。

地元自治体の公式サイトや広報誌を定期的に確認し、水道管の耐用年数や修理・交換の工事予定についての情報を集めましょう。

これにより、地域のインフラの現状を把握し、必要な対応を迅速に行うことができます。

国土交通省が発表する最新情報については、HPからチェックしましょう。

2.水道管の劣化サインに気を配る

インフラの老朽化に伴う、様々な状態に敏感になることが求められます。

例えば、以下のようなサインが現れた場合は注意が必要です。

- 道路にヒビが入っている、または陥没している

- アスファルトが沈むような感覚がある

- 水道の水圧が突然低下する

これらのサインを見逃さず、発見した際には地元自治体に連絡してください。

早期の対応が、より大きな被害を防ぐための鍵となります。

3.緊急時に備えて水をストックしておく

陥没事故などの緊急事態が発生した場合、水道の供給が一時的に停止することがあります。

そのため、非常事態に備え、1人当たり最低3日分の飲料水(9リットル)を用意しておくことをおすすめします。

これにより、水道の供給が中断された際でも、最低限の水分を確保することができます。

\水はネットからが楽ちん/

4.陥没の危険がある場所を予想する

地下の水道管が多く敷設されている古い地域や、築40年の建物が密集しているエリアは、陥没のリスクが高いとされています。

築40年以上の建物が密集している地域では、建物自体の老朽化に加えて、地下のインフラも同様に古くなっています。

これらのエリアでは、水道管の耐用年数を超えて使用されている可能性が高く、予期せぬ事故が発生しやすい状況にあります。

5.SNSや自治体の防災情報を活用する

最新の陥没事故情報や工事の進捗状況については、自治体の公式アプリやSNSを通じて提供されることが多いです。

自分の住んでいる自治体のwebサイトを見たことはありますか?

これを機会にチェックしてみると、意外な発見ががるかも知れません。

また、ハザードマップもチェックしてみると良いでしょう。

まとめ 道路陥没は時限爆弾の警告

地下の水道管の耐用年数は全国的に限界を超えています。

これは、日本全国の地価に時限爆弾を仕掛けられている事と同じです。

水道管の補修工事や交換など、インフラ整備は思うように進んでいないのが現状です。

私たちは、この現状を把握し、自分の身を守らなければいけません。

便利な技術や最新テクノロジーが進化する一方、地下の世界は恐ろしいほどに劣化が進んでいます。

これは他人事ではなく、どこでも起こりうる災害のひとつとして捉えましょう。

2025年の7月には良くない事が起きると囁かれています。

詳しくは、こちらからご覧ください。

コメント